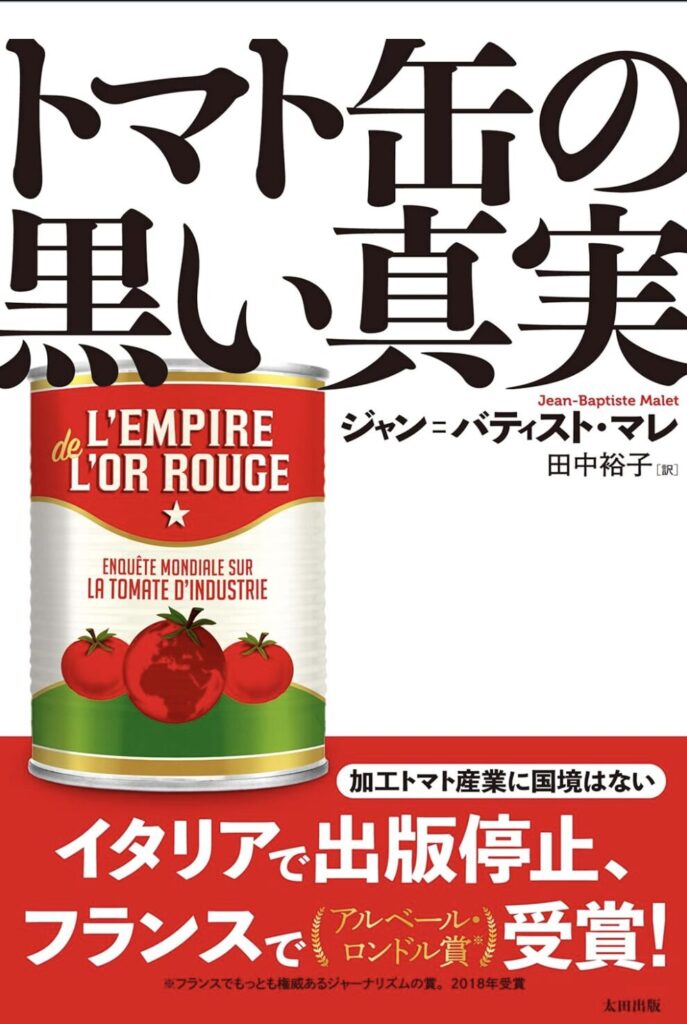

先日、2018年に翻訳本として出版されたフランス人ジャーナリスト、ジャン=バティスト・マレ氏の著書『トマト缶の黒い真実』を読みました。

この衝撃的なノンフィクションは、私たちが普段何気なくスーパーで手に取るトマト缶やケチャップ、トマトペーストが、実は世界規模の不正や搾取、そして健康への悪影響に結びついていることを明らかにしていました。今日は本を読んで知った食品業界の背後に隠された現実を、皆さんにシェアしたいと思います。それでは〜いってみよう!

イタリア産トマト缶の真実

『トマト缶の黒い真実』の中で、まず衝撃を受けるのは、イタリア産とされるトマト缶の多くが実際には中国産であるという事実です。表向きは「イタリア産」とラベルに記載されているトマト缶の中身が、中国で生産されたトマトペーストであるケースが多いというのです。

中国から輸入された「三倍濃縮」のトマトペーストは、イタリアで希釈して再加工され、2倍濃縮のトマトペーストになって販売されています。あたかもイタリアで作られたかのようなパッケージでです。このラベルの詐欺的行為により、消費者は本物のイタリア産トマトだと思い込み、実際には安価で劣悪な環境で生産された中国産トマトを購入しているというのが現実です。

トマトペーストに混入される添加物

さらに本書では、中国のトマト加工工場で行われている不正も詳しく描かれています。著者は、中国のトマト工場に潜入し、実際にトマトペーストの製造工程を目の当たりにします。そこで発見したのは、大量のデンプンや着色料などの添加物がトマトペーストに混ぜられているという事実でした。

市販されているトマト缶やペーストは、トマト以外の成分が大部分を占めており、消費者はトマトそのものよりも添加物を摂取していることになります。この事実は、私たちが口にしているトマト製品の健康リスクを示唆しています。

アフリカに輸出される低品質トマト缶

本書でさらに驚かされたのは、中国産の低品質なトマト缶がアフリカの貧困国に大量に輸出されているという事実です。もともとイタリアへの輸出品だったトマトペーストですが、イタリアを通さずそのままアフリカに輸出したら、もっと儲かるんじゃね?ということで、劣悪で腐敗したトマトを使ったトマト缶が、アフリカに輸出されているということが書いてありました。しかもトマトの含有量は、わずか31%で、残りの大部分が添加物や着色料で占められているそうです。このような低品質のトマト製品が、現地の市場で流通することは、健康問題だけでなく、現地の農業への影響も大きいわけです。

もともと貧困国であるため、トマトペーストもスプーン単位で販売されているそうです。腐敗したトマトに着色料を加えて商品化する手法が用いられ、消費者に健康被害を与えている可能性は極めて高く、アフリカの市場が「ゴミ箱」と呼ばれる理由は、ヨーロッパや中国で基準に達しない品質のトマト缶が流れ込んでいるからです。

この事実は、単なる食品の問題にとどまらず、グローバルな不平等や搾取の問題とも密接に関わっています。安価な中国産トマト缶の流入により、アフリカの地元農業は打撃を受け、現地の農家は生活が成り立たなくなり、この問題がさらに貧困を拡大させ、移民としてイタリアに渡るきっかけとなっているといいます。

移民労働者の搾取と強制労働

『トマト缶の黒い真実』では、トマト産業が移民労働者の搾取に依存している現状も明らかにされています。特にイタリアのトマト農場では、アフリカ系移民が低賃金で過酷な労働条件のもとで働かされているそうです。さらに、これらの労働力をマフィアがコントロールしているという事実が、産業の背後にある闇を浮き彫りにしています。

このような労働者搾取の実態は、食品産業の裏に潜む人道的問題を象徴しており、私たち消費者が目を背けずに考えないといけない重要な社会問題です。

大手企業の関与とグローバル資本主義

アメリカやヨーロッパの大手食品企業も、この問題に深く関与しています。例えば、ハインツのような企業が、安価な中国産トマトを利用してコスト削減を図り、莫大な利益を得ています。これらの企業は、消費者の信頼を利用して利益を追求し、その代償として低品質のトマト製品が市場に出回っているということです。

確かにフレッシュなトマトを使ってトマト缶を作っているとしたら、1缶が100円台で原材料から加工費、輸送費を賄えているなんて、どう考えてもおかしいと思わないといけないんです。

こうした状況はトマト缶に限らず、他の食品加工でもよく行われていることですし、そのような安価な製品を買い求める人が後を絶たないので、企業も知らぬ存ぜぬと続けていくんです。

これこそ資本主義の暗部を浮き彫りにし、グローバルな食品産業が抱える構造的な問題を明確にしています。

信頼できる食品選びの重要性

『トマト缶の黒い真実』が投げかける問いは、私たち消費者がどのように食品を選ぶべきかという問題です。スーパーで手に取る商品の裏側にどのようなプロセスが存在しているのかを知り、信頼できるメーカーの食品を選ぶことが、私たちの健康を守るために欠かせなくなっています。

日本においては、JAS認定のオーガニック食品や国産で生産者の見える食品が比較的手に入りやすい環境にあります。できる限り信頼のおける生産者やメーカーから購入し、不正がまかり通るグローバル食品メーカーの策略に加担しないようにすることが、私たち消費者にできる一歩です。

まとめ:持続可能な未来のために

『トマト缶の黒い真実』が伝えるメッセージは明確です。食品の品質や安全性を吟味することの重要性、そして、私たちが何を選んで食べるかがグローバルな問題にどのように影響を与えるかを理解することが求められています。

安易に安価な商品を選ぶことは、健康リスクを高めるだけでなく、グローバルな不正に加担しているかもしれません。私たちの選択が未来を変える可能性があることを忘れず、持続可能な食品選びを心掛けませんか?

コメント